“달릴수록 파산” 서울시가 24년 만에 탈퇴한다고 선언한 ‘이것’ 정체

“달릴수록 파산” 서울시가 24년 만에 탈퇴한다고 선언한 ‘이것’ 정체

서울 마을버스 업계가 대중교통 환승제도에서 공식 탈퇴를 선언하며 논란이 커지고 있습니다. 환승제도가 시행된 지 24년 만에 나온 초강수인데, 그 배경에는 ‘달릴수록 손해’라는 구조적 모순이 자리하고 있습니다.

환승제도의 시작과 모순

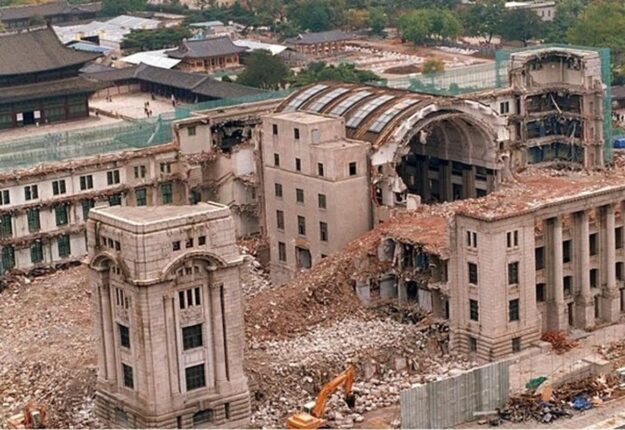

서울시는 2004년 7월 대중교통 환승할인 제도를 도입했습니다. 당시 140개 마을버스 업체는 시 재정 지원 없이도 요금 수입만으로 정상 운영이 가능했지만, 환승제 시행 이후 상황이 달라졌습니다. 승객이 내는 요금을 업체가 온전히 가져가지 못하면서 적자가 발생하는 구조가 고착화된 것입니다.

손실 보전의 불균형

서울마을버스운송사업조합에 따르면 환승 손실액은 매년 평균 1000억 원 수준으로, 지난 20년간 누적액은 1조 원을 넘어섰습니다. 하지만 서울시는 이 손실을 100% 보전하지 않았고, 결국 승객이 많을수록 업체는 손해를 보는 기형적 구조가 만들어졌습니다. “달릴수록 파산”이라는 표현은 바로 이 상황을 압축적으로 보여줍니다.

업계의 요구와 최후통첩

조합은 이번 기자회견에서 세 가지 요구를 내놨습니다. 환승 합의서상의 운임 정산 규정 변경, 손실 보전 규정 신설, 물가·임금 인상률을 반영한 운송원가 현실화입니다. 이 같은 요구가 수용되지 않을 경우, 산하 140개 업체의 1600여 대 마을버스가 내년 1월 1일부터 환승제도에서 탈퇴하겠다는 방침을 밝혔습니다.

시민 불편과 파장

마을버스가 환승제도에서 이탈할 경우 시민들의 불편은 불가피합니다. 지하철과 버스를 오가며 교통비 부담을 크게 줄여온 환승 혜택이 사라지면, 교통비 상승은 물론 대중교통 이용 패턴에도 큰 혼란이 발생할 수 있습니다. 특히 출퇴근길 단거리 이동을 책임져온 마을버스의 특성상, 서민층 체감 충격은 더 클 전망입니다.

해결책을 둘러싼 과제

업계는 “상생할 수 있는 근본 대책 마련이 필요하다”고 강조하고 있지만, 서울시는 재정 부담을 이유로 소극적 태도를 보여왔습니다. 결국 이번 사태는 교통 복지와 재정 건전성 사이의 균형을 어떻게 맞출 것인지, 그리고 20년 넘게 이어진 환승제도의 구조적 모순을 어떻게 해소할 것인지가 핵심 과제로 떠오르고 있습니다.

핵심 정리

1 2004년 도입된 서울 대중교통 환승제도는 마을버스 업계에 ‘적자 구조’를 고착화시켰다

2 매년 1000억 원, 20년간 1조 원이 넘는 환승 손실이 발생했으나 보전은 불완전했다

3 마을버스 조합은 운임 정산 개선, 손실 보전 규정 신설, 운송원가 현실화를 요구했다

4 요구가 수용되지 않으면 140개 업체, 1600여 대 차량이 2026년 1월 1일부터 환승제 탈퇴에 나선다

5 이번 사태는 교통 복지와 재정 부담 사이 균형을 두고 풀어야 할 구조적 과제를 드러낸다