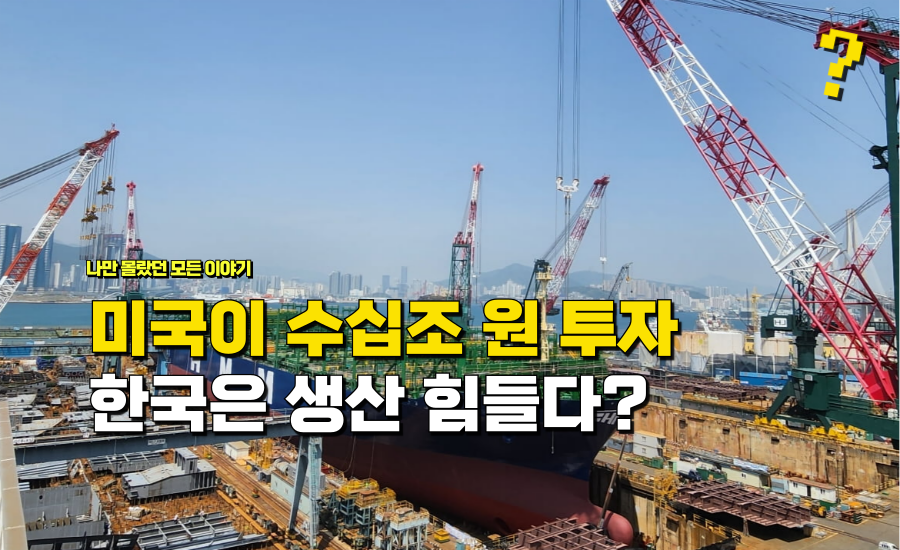

미국이 믿고 “수십조 원 투자”했지만 한국에 기자재도 없다는 ‘이것’

“미국에 수십조 투자했지만 한국엔 기자재조차 없다”는 조선업 현실

한국 조선업, 세계 1위지만 ‘기자재 공백’ 심각

한국 조선업은 LNG 운반선·초대형 컨테이너선 등 고부가가치 선박 부문에서 세계 최강으로 평가받습니다. 삼성중공업, 현대중공업, 대우조선해양 등 ‘빅3’가 글로벌 시장을 주도하며 미국·유럽 기업으로부터 수십조 원 규모의 발주를 따내고 있습니다. 하지만 정작 국내에서는 필수적인 중소형 선박과 조선 기자재를 자체 조달하지 못하는 아이러니가 벌어지고 있습니다.

중소형 선박 붕괴와 중국 의존

2000년대 초반까지만 해도 국내 중소 조선소들은 1만~3만t급 케미컬 탱커, 서스탱크 선박 등을 활발히 건조했습니다. 하지만 대선조선 등 주요 업체들이 연이어 문을 닫고, 2022년 대선조선마저 워크아웃에 들어가면서 명맥이 사실상 끊겼습니다. A기업 같은 국내 선사들은 어쩔 수 없이 중국 조선소에 신규 선박을 발주해야 하는 상황에 내몰렸습니다.

기자재 산업 붕괴 – 수입 의존 심화

문제는 기자재 산업까지 무너졌다는 점입니다. 선박 평형수 처리 장치, 펌프, 밸브류 등은 배 크기와 관계없이 필수적이지만, 중소형 선박 발주가 줄자 납품처가 사라져 관련 기업들도 문을 닫았습니다. 한국무역협회 자료에 따르면 선박 기자재 60개 품목의 대중 무역적자는 2019년 8억1700만 달러에서 2024년 26억3400만 달러로 3배 이상 불어났습니다. 수입 의존도가 높아지면서 ‘기술 강국’이라는 위상과 달리 현장에서는 중국산 없이는 배조차 완성하기 힘든 구조가 된 것입니다.

HMM마저 중국 발주, 왜?

국내 유일 대형 국적 선사인 HMM조차도 소형 선박 발주를 중국에 맡기려는 분위기입니다. 이유는 명확합니다. 가격 경쟁력과 납기 측면에서 국내 중소 조선소는 이미 경쟁력을 상실했기 때문입니다. 현재 한국 조선업 비중은 대형 조선소가 96%, 중소형 조선소가 4%에 불과합니다. 결국 기자재 업체들도 해외 수요, 특히 중국에 의존할 수밖에 없는 악순환이 이어지고 있습니다.

국가 기간산업의 리스크

조선업은 단순히 ‘배 만드는 산업’이 아니라 국가 물류·에너지 안보와 직결된 기간산업입니다. 특히 중소형 선박은 아시아~북미, 아시아~유럽 대형 노선에서 가져온 화물을 인트라아시아 구간으로 운송하는 ‘피더 노선’의 핵심입니다. 이 공급망이 중국 의존에 묶이면, 비상 시 한국은 비싼 값을 치르거나 심지어 배를 확보하지 못하는 사태를 겪을 수 있습니다.

필요한 해법 – 협업과 정책 전환

전문가들은 한국 조선업 생태계 회복을 위해 조선업과 해운업의 협업이 절실하다고 지적합니다. 일본처럼 해운사가 배를 발주할 때 자국 조선소를 우선 검토하도록 유도하고, 국내 발주에 인센티브를 제공하는 정책적 지원이 필요합니다. 동시에 기자재 업체들의 고부가가치화와 기술 혁신을 병행해야 산업 생태계가 살아날 수 있습니다.

핵심 정리

1 한국 조선업, 고부가가치 선박 세계 1위지만 기자재·중소형 선박 공백 심각

2 국내 중소 조선소 붕괴 → 기자재 산업 붕괴 → 중국 의존도 확대

3 선박 기자재 대중 무역적자: 2019년 8억 달러 → 2024년 26억 달러

4 HMM마저 소형 선박 중국 발주, 산업 기반 붕괴 우려

5 해법: 조선·해운 협업, 국내 발주 인센티브, 기자재 고부가가치화 정책